中国激光产业的发展历程,是中国制造业由“大”向“强”转变的缩影。从最初的技术引进到如今的自主创新,激光行业在推动制造升级的同时,也暴露出产能过剩、技术依赖、品牌弱化等深层次问题。面对全球竞争格局和国内产业升级需求,激光产业正站在战略转型的关键节点上。

一、行业发展现状:普及背后的隐忧

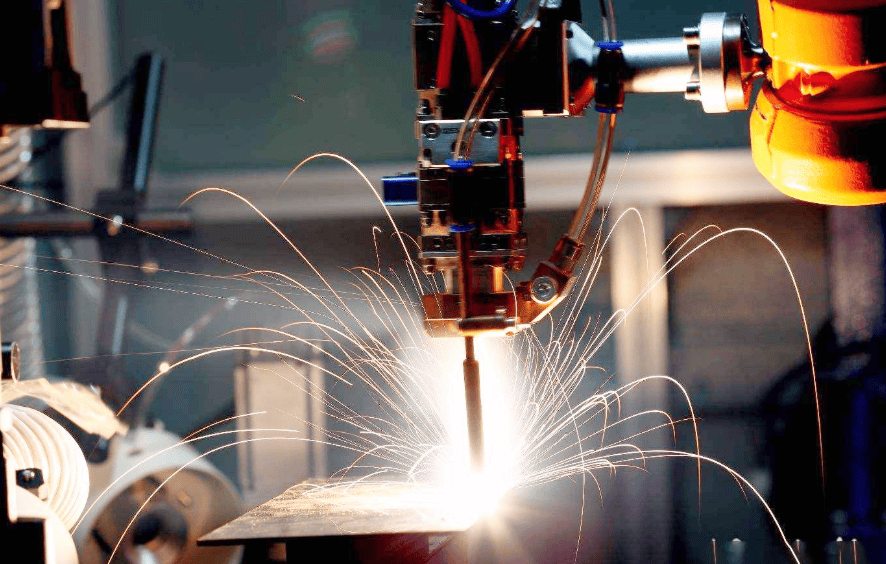

近年来,随着激光设备成本的下降,其应用场景迅速从航空航天、国防军工等高端领域扩展至消费电子、汽车制造、家电生产等民用市场。据数据显示,2022年中国激光设备市场规模已达862亿元,标志着行业的快速普及。然而,这种普及也带来了利润率的持续下滑——从2010年的35%降至2022年的12%。

同时,技术迭代速度惊人,光纤激光器功率密度每18个月翻倍一次,仿佛遵循着“摩尔定律”。企业为保持竞争力,不得不加快研发投入并压低价格,形成了“技术竞赛+价格跳水”的恶性循环。尽管国产化进程有所推进,但核心器件国产化率仍不足40%,导致“增量不增利”的局面长期存在。

资本市场的短期逐利行为也加剧了行业生态的失衡。2020-2022年间,新增注册企业年均增长28%,但其中90%的企业研发投入占比低于5%。这表明,许多企业更倾向于通过供应链压价获取利润,而非通过技术创新实现突破。

二、内卷化的危机:创新衰退与信任危机并存

过度的价格竞争正在侵蚀行业的创新能力。研发强度从2015年的8.3%降至2022年的4.1%,人才流失率逐年攀升,某头部企业三年间研发人员流失率从7%跃升至18%。这不仅影响了当下的产品竞争力,更动摇了产业发展的根基。

与此同时,价值链出现严重错配。一方面,低端产能严重过剩,2023年激光切割设备产能利用率仅为58%;另一方面,高端供给能力薄弱,超快激光器80%依赖进口。这种“低端绞杀,高端失守”的结构性矛盾,削弱了中国激光产业在全球市场的话语权。

更令人担忧的是,消费者对激光产品的信任度正在下降。某电商平台数据显示,激光设备投诉率三年增长320%,主要集中在使用寿命短、精度下降等方面。这种信任危机一旦形成,将使整个行业陷入“低价—低质—更低质”的恶性循环。

三、破局之道:构建三位一体发展范式

面对多重挑战,激光产业亟需走出一条以技术为核心、以价值为导向的发展路径。具体而言,可从以下几个方面着手:

首先,在技术研发层面,应建立“三级火箭”模式:基础层聚焦量子点激光器、阿秒激光等前沿技术;应用层重点突破如航空发动机单晶叶片修复、半导体光刻EUV光源等“卡脖子”环节;工艺层则通过AI优化激光加工参数,提升整体附加值。

其次,在市场结构上,应实施“双循环”战略。国内市场可通过分级认证体系和能效标识制度,引导用户关注质量与效率;国际市场则依托“一带一路”,建设激光技术应用示范中心,输出系统解决方案。

此外,还需推动产业组织生态化再造。组建激光产业创新联合体,打通上游晶体材料、中游器件制造、下游系统集成的协同链条;设立质量保险基金,鼓励优质优价机制形成。同时,政府应出台专项政策,引导资本投向高研发投入企业,支持技术驱动型企业在科创板上市融资。

四、消费者觉醒:理性选择推动产业升级

在这一轮变革中,消费者的认知与选择同样至关重要。应警惕“唯价格论”的陷阱,研究表明,部分低价设备的综合使用成本可能高出优质设备40%。建议建立全生命周期成本评估模型,帮助用户做出更科学的选择。

同时,提升用户对技术参数的理解也很关键。调查显示,68%的用户仅关注激光功率,而忽视了光束质量(M²值)、脉冲稳定性等真正影响性能的核心指标。此外,服务价值也不容忽视。有案例显示,采用智能服务系统的用户设备综合效率(OEE)提升了23%。

结语:迈向真正的黄金时代

激光产业的转型升级,本质上是一场制造业的价值革命。它不仅关乎一个行业的未来,更关系到中国高端制造在全球产业链中的地位。只有构建“技术突破—价值重构—生态再造”的三位一体发展范式,才能真正打破当前困局。

对于从业者而言,这既需要战略定力来抵御短期诱惑,也需要创新魄力去突破既有边界。唯有如此,中国激光产业方能在全球高端制造版图中占据不可替代的地位,迎来属于自己的黄金时代。