在现代激光技术领域,能够实现多波长、高效率输出的激光晶体材料一直是科研人员追求的目标。尤其是在精密加工、生物医学、光谱分析以及激光通信等应用中,具备宽光谱调谐能力的固体激光器具有不可替代的优势。近日,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)在这一前沿方向取得重要进展——其研究团队成功开发出一种新型掺钕激光晶体材料:Nd:GYSAG((Gd₀.₆Y₀.₄)₃Sc₂Al₃O₁₂),并实现了在近红外波段的高效离散波长激光输出。相关成果已发表于国际权威期刊《红外物理与技术》(Infrared Physics & Technology),题为“1微米波段Nd:GYSAG晶体的高效离散调谐激光”。

众所周知,传统的掺钕钇铝石榴石(Nd:YAG)晶体是应用最广泛的固体激光增益介质之一,其在1064纳米附近具有高增益和优良的热稳定性。然而,由于其晶体结构高度有序,导致发射光谱带宽较窄(通常仅约1纳米),这在一定程度上限制了其在多波长激光输出方面的潜力。为突破这一瓶颈,科研人员近年来致力于探索新型石榴石结构晶体,通过离子掺杂和晶格调控来拓展光谱响应范围。

此次上海光机所的研究团队另辟蹊径,基于钆钪铝石榴石(GSAG)体系,创新性地引入三价钇离子(Y³⁺),构建出一种新型的混合基质晶体——钆钇钪铝石榴石(GYSAG)。这种离子共掺策略有效打破了晶格的局部对称性,增强了晶格无序度,从而显著拓宽了激活离子(Nd³⁺)的能级跃迁谱带,提升了材料的光谱可调谐性。

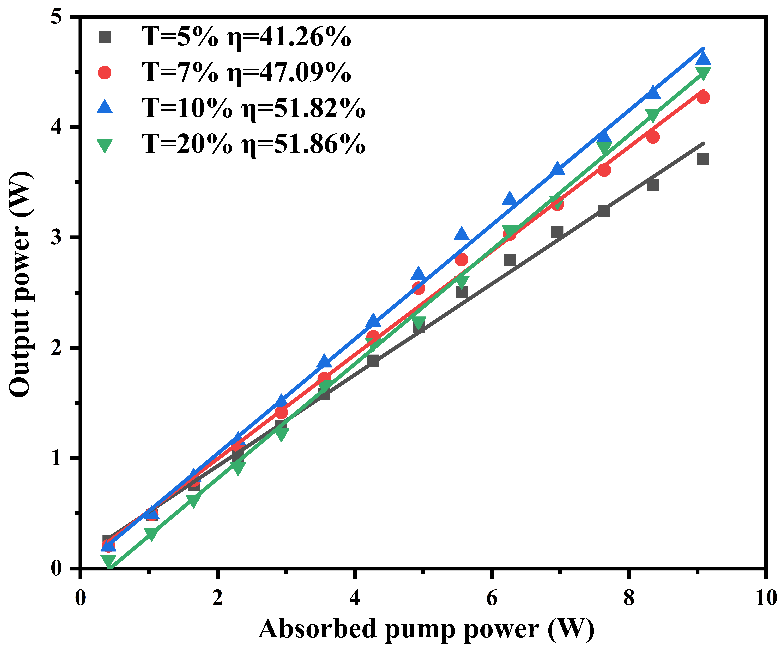

研究团队采用提拉法成功生长出掺杂浓度为1.2原子百分比(at%)的Nd:GYSAG晶体,并系统研究了其吸收与发射光谱特性。实验结果显示,在连续泵浦条件下,利用平凹谐振腔结构,该晶体在1062纳米波长处实现了稳定激光输出,斜率效率高达51%,在9.09瓦的吸收泵浦功率下获得了4.61瓦的连续激光输出,展现出优异的能量转换效率。

更引人注目的是,研究人员进一步设计了三镜折叠腔结构,并在腔内引入双折射滤波片,成功实现了激光波长的离散调谐。通过精细调控,他们在1048至1120纳米范围内精准分离出9个独立的激光波长,分别为:1048.1、1060.3、1062.2、1065.7、1074.2、1099.4、1107.0、1112.5和1119.9纳米。这一成果不仅验证了Nd:GYSAG晶体在多波长输出方面的卓越能力,也为复杂激光系统提供了新的增益介质选择。

与未掺钇的Nd:GSAG晶体相比,Nd:GYSAG在输出功率、转换效率以及可调谐波长数量方面均表现出明显优势,显示出更强的综合性能。专家指出,这种新型晶体特别适用于需要同时或交替输出多个特定波长的高端应用场景,如多波长激光雷达、多色生物成像、精密光谱测量以及激光频率转换等。

该项研究得到了国家自然科学基金委员会相关项目的大力支持。未来,研究团队将继续优化晶体生长工艺,探索更高掺杂浓度和更宽调谐范围的可能性,推动该材料向实用化和产业化方向迈进。

这一突破不仅丰富了激光晶体材料库,也标志着我国在高端光电功能材料自主研发领域迈出了坚实一步。