2025年8月,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)再传捷报。其高功率激光物理联合实验室的研究团队在少周期飞秒激光的相干合束技术方面取得实质性进展,相关成果发表于国际权威期刊《高功率激光科学与工程》(High Power Laser Science and Engineering),题为《超高峰值强度少周期飞秒激光脉冲相干合束系统中时间同步与载波包络相位同步的同步实现》。这一突破为我国在强场物理、阿秒科学等前沿领域的研究提供了强有力的技术支撑。

背景:什么是少周期飞秒激光?

要理解这项研究的意义,首先需要了解“少周期飞秒激光”这一概念。飞秒(fs)是时间单位,1飞秒等于10⁻¹⁵秒,相当于光在真空中传播0.3微米所需的时间。而“少周期”指的是激光脉冲的持续时间极短,仅包含几个完整的光波振荡周期。例如,一个中心波长为800纳米的激光,其一个光学周期约为2.7飞秒,因此“少周期”通常指脉冲宽度在5飞秒以下。

这类激光具有极高的峰值功率和极强的电场强度,能够在极短时间内将电子从原子中剥离,是研究极端条件下物质行为(即“强场物理”)的理想工具。此外,它还是产生阿秒(10⁻¹⁸秒)脉冲、实现超快电子动力学观测的核心光源。

然而,受限于激光增益介质的损伤阈值,单路飞秒激光的能量难以无限提升。为此,科学家们提出了“相干合束”技术——将多束激光在相位上精确同步后叠加,从而在不增加单路功率的前提下大幅提升总输出能量。

技术难点:时间与相位的双重挑战

在少周期飞秒激光的相干合束中,两个关键参数必须被精确控制:一是束间时间抖动(即各激光脉冲到达合束点的时间差),二是载波包络相位(Carrier-Envelope Phase, CEP)。CEP描述的是激光脉冲包络与其内部电磁波振荡之间的相对位置。对于少周期脉冲而言,CEP的微小变化会显著改变其电场波形,进而影响合束效率甚至导致合束失败。

传统测量手段往往难以同时精确捕捉这两个参数,尤其在阿秒(as)量级的时间精度和毫弧度级的相位精度要求下,技术挑战极大。

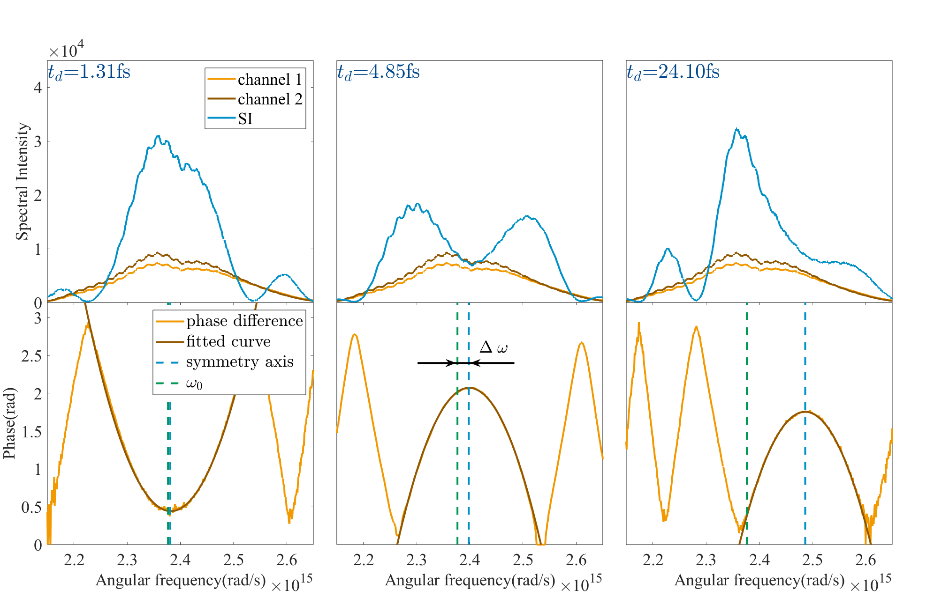

创新突破:光谱干涉实现双参数同步测控

针对上述难题,上海光机所研究团队创新性地提出一种基于光谱干涉的二次函数对称轴相位拟合法。该方法通过分析两束激光叠加后的干涉光谱,利用数学拟合提取出束间的时间延迟和CEP差。理论分析表明,该技术的时间分辨率可达数十阿秒,CEP测量精度优于数十毫弧度,完全满足少周期激光合束的需求。

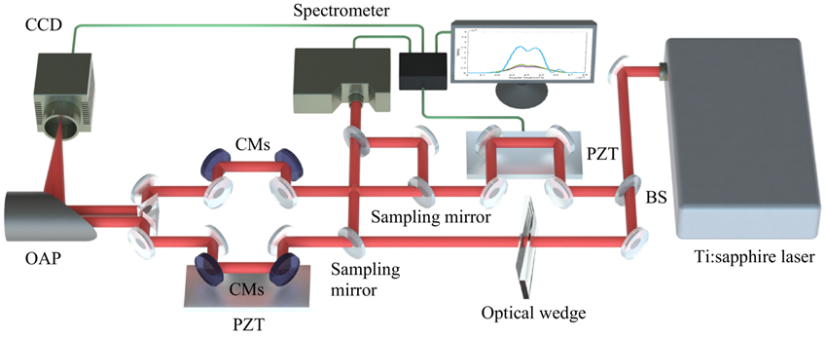

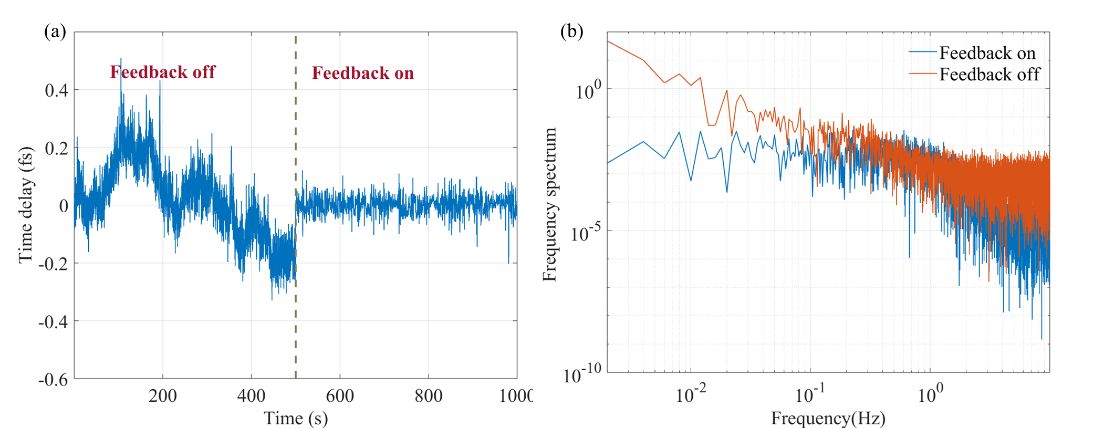

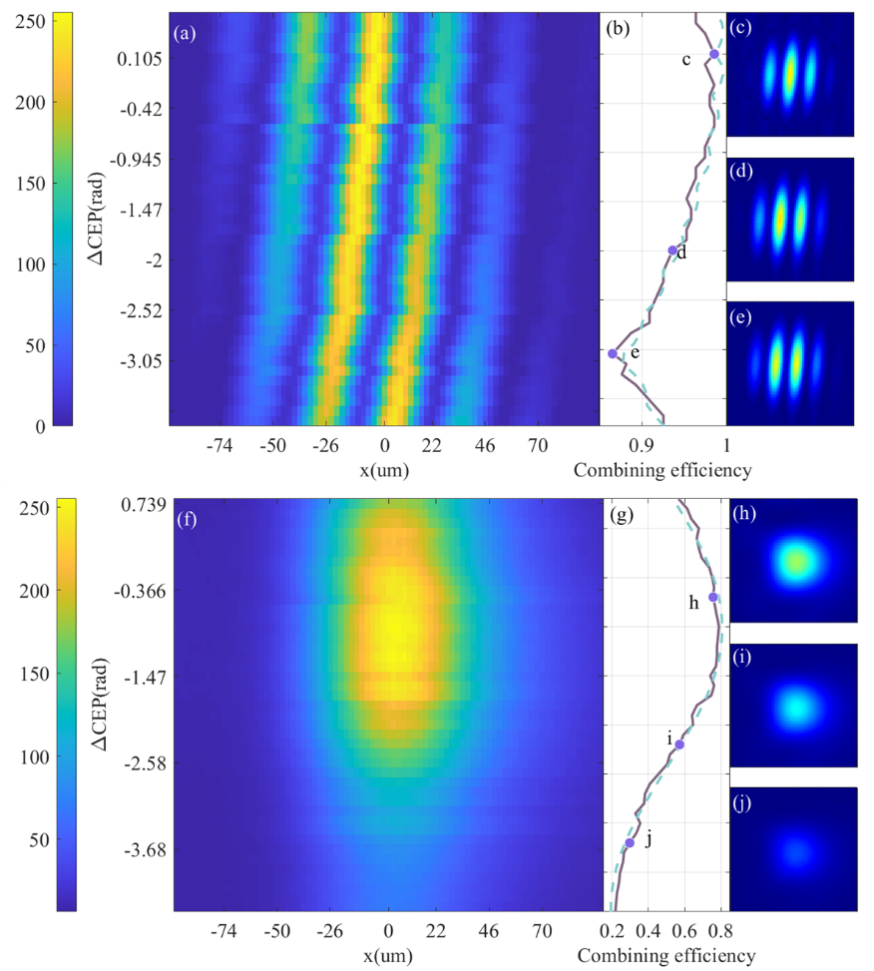

实验中,团队采用钛宝石锁模飞秒激光器构建了双路相干合束系统,并引入闭环反馈控制机制。结果显示,在开启控制后,束间时间抖动标准差被稳定控制在42阿秒(as)以内,CEP差调节至0毫弧度,最终实现了高达98.5% 的远场相干合束效率。研究人员还通过调节CEP差,观察到合束后干涉条纹的周期性变化,直观验证了系统的高精度调控能力。

未来展望与应用前景

目前,该技术已成功应用于双路激光合束。下一步,研究团队计划将该测控方法拓展至多路系统,为构建百太瓦乃至拍瓦级少周期飞秒激光装置奠定基础。此类光源将在阿秒科学、激光粒子加速、实验室天体物理模拟等领域发挥不可替代的作用。

本项目得到了国家重点研发计划政府间国际科技创新合作专项、国家自然科学基金以及中国科学院A类战略性先导科技专项的大力支持,体现了我国在高端激光技术领域的持续投入与战略布局。

此次突破不仅标志着我国在超快激光精密控制技术上迈入国际先进行列,也为未来大科学装置的建设提供了关键核心技术储备。