近日,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“上海光机所”)传来振奋人心的科研进展:该所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心的研究团队,依托自主研制的低损耗嵌套型反谐振空芯光纤,国际上首次成功实现1.9微米(μm)波段氢气填充光纤激光器的受激拉曼散射(SRS)高效连续运转。这一成果标志着我国在中红外波段高功率、窄线宽激光技术领域取得关键性突破,为未来激光技术在医疗、通信、环境监测和国防等领域的深度应用奠定了坚实基础。相关研究成果以《基于低损耗反谐振空芯光纤的25 W连续波1.9 μm光纤气体拉曼激光器》为题,已发表于国际权威期刊《Chinese Optics Letters》。

长期以来,气体受激拉曼散射作为一种高效的激光波长转换手段,因其可在紫外至红外宽光谱范围内灵活调谐输出波长,被广泛应用于精密测量、光谱分析和非线性光学研究。然而,传统气体拉曼激光器受限于激光与气体之间相互作用长度较短,通常需依赖高功率纳秒脉冲激光作为泵浦源,导致系统复杂、成本高昂,且难以实现窄线宽、高光束质量的连续激光输出。这些瓶颈严重制约了其在需要高稳定性和高光谱纯度场景中的应用。

近年来,空芯光纤技术的迅猛发展为解决上述难题提供了全新路径。空芯光纤通过特殊结构设计,可将光场高度约束在微米级直径的中空纤芯内进行长距离传输,显著增强光与填充气体的相互作用强度和有效作用长度。这不仅使低功率连续激光泵浦成为可能,还通过精确调控光纤的传输带特性,有效抑制非目标拉曼谱线的产生,从而大幅提升目标波长的转换效率。

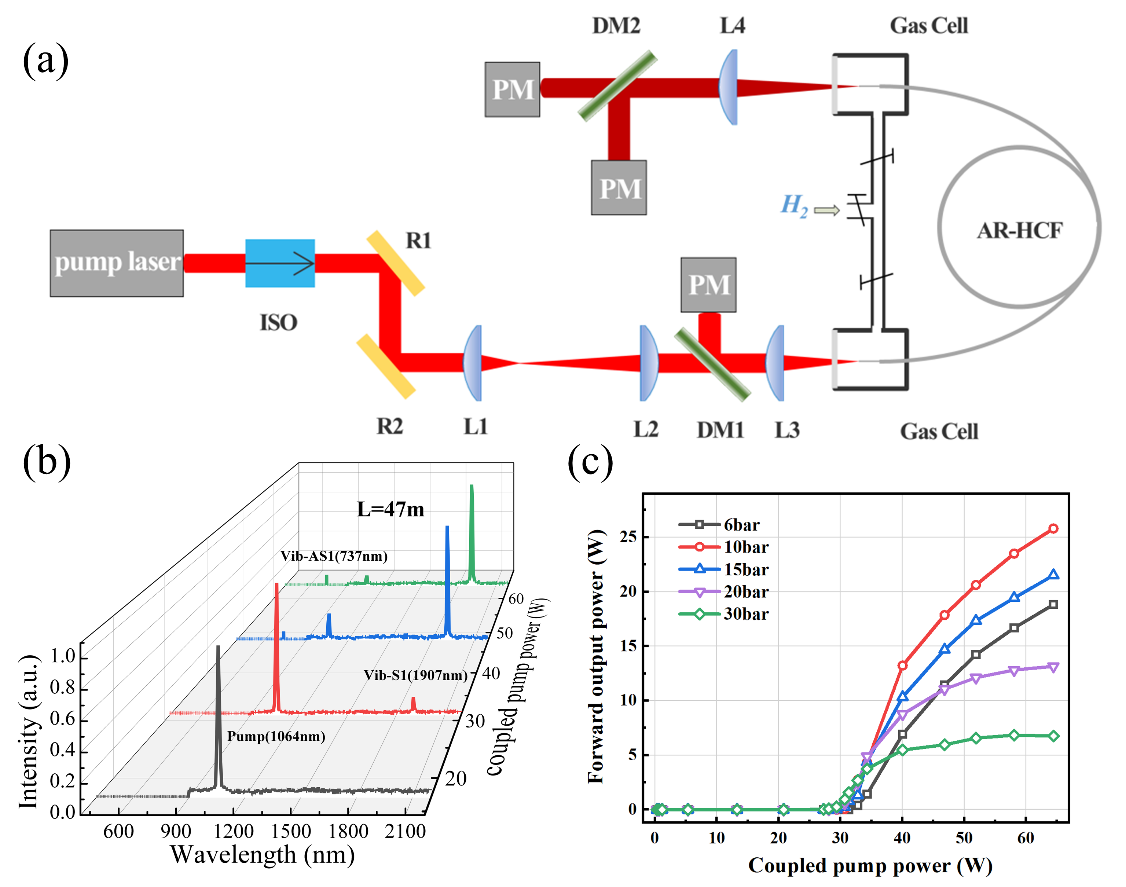

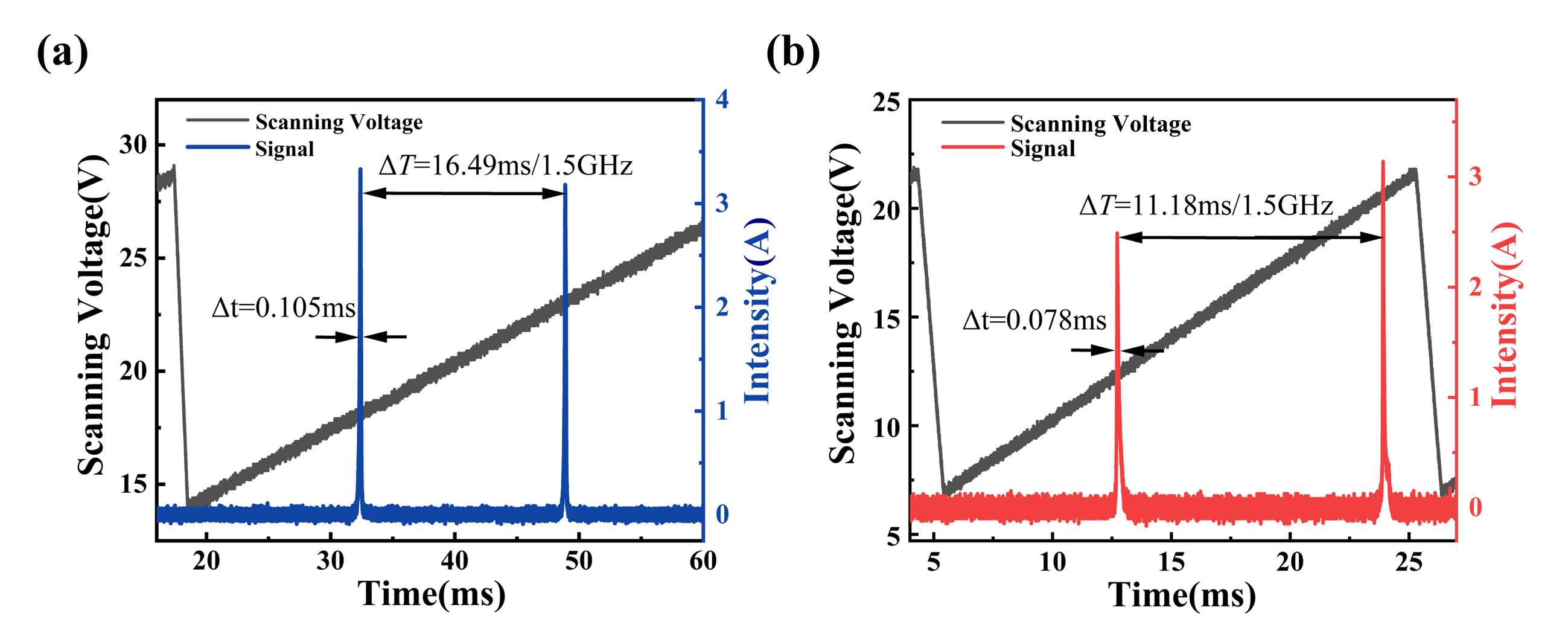

在此背景下,上海光机所研究团队创新性地采用单程放大光路结构,结合长达47米的低损耗反谐振空芯光纤,在10 bar氢气气压条件下,成功实现了前向1.9 μm斯托克斯(Stokes)连续激光的稳定输出。实验数据显示,输出激光功率高达25瓦(W),功率转换效率达40%,量子效率超过73%,均为目前国际报道中的最高水平。尤为值得一提的是,利用扫描法布里-珀罗(FP)干涉仪测量,确认输出激光线宽小于10 MHz,展现出优异的光谱纯度和频率稳定性,满足单频激光器的技术要求。

1.9 μm波段位于人眼安全的中红外区域,在大气传输窗口、生物组织穿透、气体分子指纹识别等方面具有独特优势,广泛应用于激光手术、激光雷达、痕量气体检测等领域。此次实现的高功率、窄线宽连续激光输出,为构建高性能中红外激光系统提供了全新的技术路径,有望推动相关产业的技术升级。

该研究工作得到了上海市青年科技启明星计划、国家自然科学基金以及中国科学院战略性先导科技专项等多个重要科研项目的持续支持。项目负责人表示,此次突破不仅验证了空芯光纤在气体非线性光学应用中的巨大潜力,也为未来研制全光纤化、小型化、高稳定性的中红外单频气体激光器开辟了可行方向。下一步,团队将致力于进一步提升输出功率、优化系统集成度,并探索其他气体和波长的拓展应用,力争在高端激光装备领域实现更多原创性成果。

上海光机所此次在气体光纤激光领域的重大突破,再次彰显了我国在先进激光材料与器件研发方面的雄厚实力,为全球中红外激光技术的发展注入了强劲的“中国动力”。